【事例】「Sustainable Community」カードゲームを開発、累計200名を超える社員が営業ツールとして活用(あいおいニッセイ同和損保)

企業名 :あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

業界業種:損害保険業

事業内容:損害保険の引受、損害サービス(損害の調査・保険金の支払)、他

社員数 :12,502名(2024年3月現在)

サステナビリティの価値観が浸透する今の時代、企業は地域社会に貢献してこそ、さらなる成長を遂げることができる。

このような考えをもとに、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社様(以下、あいおいニッセイ同和損保)がプロジェクトデザインとともに開発したツールが、「Sustainable Community(サステナブルコミュニティ)」カードゲームです。

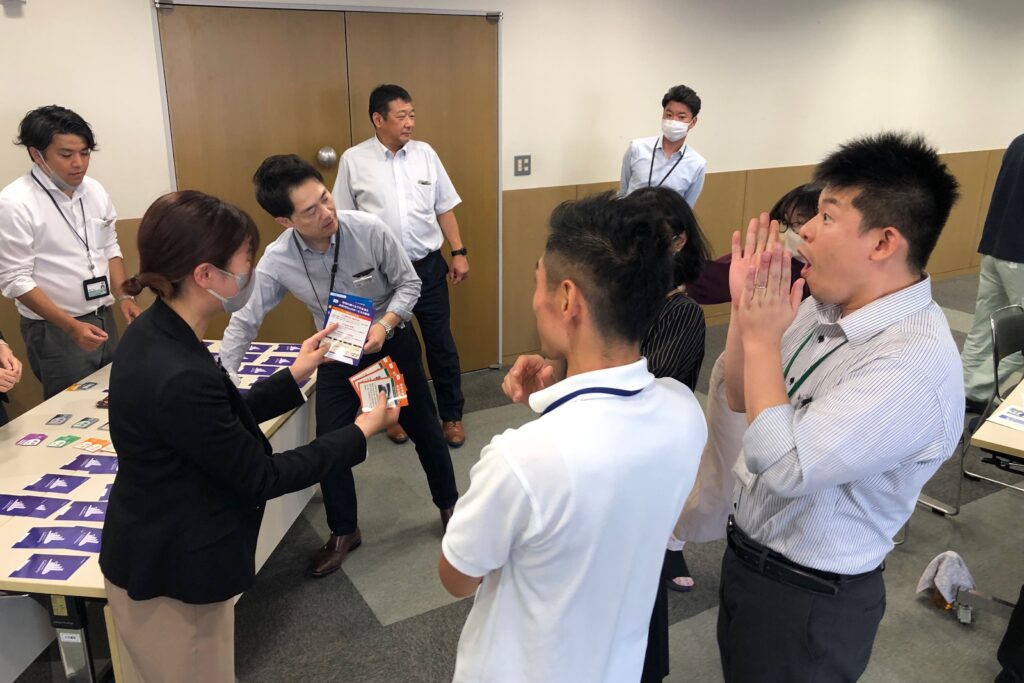

あいおいニッセイ同和損保様の200名を超える社員の方々が、同社のお客様となる地域の中小企業や商工団体に対して「SDGsのリスクとチャンスを広める」ための営業活動ツールに活用されています。

今回は、この「Sustainable Community」カードゲームが生まれることになった背景と、あいおいニッセイ同和損保様視点でのゲーム活用の実例についてインタビューした内容をお届けします。

<お話を伺った方>

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

マーケット開発部 小林 秀行様

マーケット開発部 渡辺 悠太様

マーケット開発部 細川 昌子様

富山支店 地域戦略室 富山トレーニングセンター長 小西 英之様

左から小林様、渡辺様、細川様、小西様

<企業プロフィール>

1918年創業、国内最大の損保グループ「MS&ADインシュアランス グループホールディングス」の中核事業会社。「CSV×DXを通じて、お客さま・地域・社会の未来を支えつづける」ことを目指し、最先端・独自の技術やデジタル・データの活用、特色あるパートナーとの協業により、お客さま・地域・社会が真に求める新たな価値を提供している。また、国内外のあらゆる事業を通じて、お客さま・地域・社会とともに社会・地域課題の解決にグローバルに取り組んでいる。

“CSV(Creating Shared Value)とは社会との共通価値を創造していくこと、DX(Digital Transformation)とはデータ・デジタル技術を活用し、価値提供を変革させることを意味しています。私たちは、未知のリスクや社会・地域の課題と向き合い、皆さまとともに保険の価値を進化させ、その価値の連鎖でより良い未来をつくることに挑戦していきたいと考えています”

「Sustainable Community」カードゲームとは

「Sustainable Community」カードゲームは、持続可能な地域と企業の関係を体験するビジネスシミュレーションゲームです。

人口減少、災害の甚大化、公共サービスの縮小などにより地域社会の存続が危ぶまれている昨今、企業の事業活動や人々の日常生活の土台が崩れる可能性を秘めています。

・地域や企業の存続・発展のためにはどうすれば良いだろうか

・地域と企業の関係性はどうあるべきなのか

このように、「地域と企業の持続可能な発展を目指すにはどうしたら良いのか」について、体験を通じて学びを得られるのがこのゲームの特徴です。

「これからは地域に貢献する企業が成長を遂げる」。ゲームに込められた中小企業へ寄り添う想い

ーまず、皆さんの担当されていることを教えていただけますか。

小林様:私たちの所属する本社のマーケット開発部は、地域企業の課題解決や支援の役割を担っています。全国の営業支店と連携しながら、地域企業をサポートしています。

小西様:私は富山支店の地域戦略室に所属しており、トレーニングセンター長として社員の採用や人財育成を行うほか、マーケット開拓や地方創生推進の担当も担っています。

ー今回開発いただいたオリジナルゲームの企画の背景には、どのような課題感や想いがあったのでしょうか。

渡辺様:ご相談した背景には、「地域企業の皆さまに対し、SDGsに関する理解を体感を通じて進めたい」想いがありました。

地域の中小企業を取り巻く環境は目まぐるしく変化しており、社会課題・地域課題の解決に向けて積極的に取り組む企業が発展していくのではないかと思います。そのためには、SDGs経営やESG(環境・社会・企業統治)経営ができる企業こそ、成長できる時代になっていくと思っています。

小林様:これからは、地域に貢献する企業が成長を遂げる。そう考えた時に、中小企業や商工団体などにSDGsのリスクとチャンスについてお伝えしていくのが私たちの役目だと考えました。

今回のカードゲーム開発は、取引先の企業や自治体のサポートを目的としています。

私たちがSGDsに関する取り組みを始めて3年ほどが経ちますが、地域企業の経営者や自治体の職員の方でも「大切だと分かってはいるけれど、具体的に何を指すのか分からない」と仰る方がまだまだ多い印象です。

このような方々へ「例えばSDGsとはこのようなことです」とセミナーや研修等の座学では伝えているのですが、「何となくわかった」というようなふわっとした感覚で終わってしまうことが多く、そこに対して課題感を持っていました。

ー他にもSDGsの理解浸透を促すツールがある中、なぜカードゲームを選ばれ、プロジェクトデザインにご依頼いただいたのでしょうか。

細川様:きっかけは、ビジネスゲーム制作会社としてプロジェクトデザインさんを存じ上げていたことです。制作された「2030SDGs」「SDGs de 地方創生」のカードゲームを既に体験しており、非常に分かりやすい印象を持っていました。

渡辺様:私も「SDGs de 地方創生」は、営業現場にいた頃に体験しました。「自社オリジナルの企業向けカードゲームを開発したい」と考えた際、完成形をイメージできたのが相談しやすかった理由の一つですね。

そして、依頼した決め手は、“オリジナリティ” です。プロジェクトデザインさんからは「カードゲーム実施の4つの効果(共通体験・複合型学習スタイル・自分と向き合う・熱中)」を教えていただきました。ここから、座学にはない効果や、座学と組み合わせることで生まれる効果があると考え、御社へ制作を依頼しました。

ーカードゲームを制作する中で、こだわったポイントや盛り込んだ事項を教えてください。

小林様:ゲームの根幹には、「中小企業が世の中の課題を解決する」という想いが込められています。

私たちのお客様である、自治体や地方公共団体、雇用者を抱えている地域の中小企業の皆さんに対し、その取り組みなくしては、当社のサービスも成立しません。そのため、中小企業の経営者に寄り添った内容を表現することにこだわりました。

綺麗すぎる言葉や表現ではなく、なるべく具体的に「なるほど」「そうだよね」とスムーズに腹落ちしてもらえるような言い回しや事例を入れてほしいとオーダーさせていただきました。

自らが講師になれる、現地完結型の営業活動ツール

ー2024年1月のリリースから約1年が経ちますが、社内での反応や活用状況はいかがでしょうか。

渡辺様:リリース時には社内から「待ってました」との声が多く上がり、一気に問い合わせや受講申請が来ました。社内のファシリテーターは現時点で200名を超えています。その中でもいち早く受講に手を挙げたのが、富山支店でこの活動をけん引する小西さんです。

小西様:ご紹介ありがとうございます。これまでは講師登壇される方の多忙なスケジュールを押さえてセミナーを開催してきましたが、営業社員1人でも開催できる “武器” を携えたことによって、幅広く開催できるようになりました。

富山支店配属の前は栃木で勤務しており、そこでは地方創生の取り組みで「SDGs de 地方創生」を地域へ展開していました。しかし、当時「SDGs de 地方創生」のファシリテーターは社内にはおらず、要望の声に対し社外のファシリテーターのスケジュールを押さえることに苦慮していました。

それに併せて、お客様から「他のゲームはないのか」と依頼を受けることが多く、自社開発のカードゲームのファシリテーターになるのは非常に良い機会だと思いました。

ー小西様は養成講座を受講した後、どのように活用されたのでしょうか。

小西様:「すぐに実施したい」と本社へ希望を出し、養成講座を受けた1週間後には富山支店で社員向けに開催したのですが、その際「楽しみながらSDGsを学べる有用なツール」だと実感しました。それ以降、「Sustainable Community」カードゲームを営業活動ツールとして活用しています。

2024年4月には、富山県内の自治体へ年度挨拶をかねて「まずは職員向けに実施してみませんか」とお声がけをしたのですが、そこから7月には滑川市、8月には富山市で、それぞれ職員向けに開催されるSDGs研修でカードゲームの実施が決まりました。

その研修には「今年度もSDGs研修を実施したい」と伺っていた企業様にも見学に来ていただいたのですが、見学後にはその企業様主催のSDGs研修での実施も決まったのです。

対象は地元の整備工場・中古車販売店の経営者で、ゲームは全チームゴール達成と大変盛り上がる内容でした。実施後、参加された経営者の方や主催の社長様からは「非常に良かった。ありがとう」と良い評価をいただき、目に見える効果があったと思います。

ー使い勝手としてはいかがでしょうか。体験者からはどのような声がありますか。

渡辺様:ゲームのテーマがSDGsのため、業種に縛られずどんな場所でもニーズがあれば活用できます。

また、企業以外に自治体の方にも体験いただいており、「地域企業の気持ちがよく分かった」「地域企業がどのような課題感を持っているか、どんなことに苦しんでどのような結果になるのかを企業の立場で知ることができた」などの感想をいただいてます。

カードゲームを通して生まれた、新たな接点と関係性の強化

ー「Sustainable Community」カードゲームを営業活動のツールとして活用され、どのような効果が得られましたか。

渡辺様:取り組みの成果として、「新規企業様との接点の創出」と「企業様との関係性の強化」は間違いなく出てきていますね。

例えば、地域企業にご参加いただきゲームを開催することで、弊社と地域企業とのこれまでにはなかった「新たな接点」が創出されます。セミナーや研修を行う目的も同様ですが、カードゲームはその属性上、参加者から受け入れられやすいと感じています。

小林様:また、既存の取引がある企業・自治体との関係性の強化につながると感じています。

例えば、セミナー講師のように外部講師として登壇すると「ありがとう」と感想はいただけますが、そこで関係性は終わってしまいます。それが、ゲームのファシリテーター、つまり自らが進行役として企画から運営まですべてに携わり、ゲーム中も密接に関わることで、信頼関係が構築できるのです。

ー実際に登壇されている小西様は、どのように感じられていますか。

小西様:その通りだと思います。地域に根ざしている私たちにとって、このカードゲームは地域の方々と接点を持てるツールであり、それが1回限りではなく連鎖していくのを感じています。カードゲームを実施して終わりではなく、それが実績になって積み上がっていくことにより、これまで縁が無かった方ともつながれる可能性を感じています。

カードゲームの広まりとともに、小中学校からも「SDGsに関する座学をしてほしい」と講師登壇の要望をいただいています。また、富山県内の短期大学の先生や学生には「このカードゲームは、学生同士のコミュニケーションの促進や、就職を考える上での業種理解のツールとしても使えますよ」とご提案する機会も得られています。

このように、SDGsの理解・浸透に努めることが私たちの存在価値を高め、ファンも徐々に増える。このように損害保険会社としての枠にとらわれない活動がカードゲームを通じて実践できているのではないかと考えています。

ーゲーム実施や事前準備には時間を要しますが、日々多忙な営業社員の皆さんが積極的にご活用いただけているのはなぜでしょうか。

小林様:そうですね。活用している営業社員は「このカードゲーム実施にかける時間は有意義である」「関係性の強化につながる」と理解しているからだと思います。

確かに営業社員は様々な業務を遂行する中で、時間を捻出しなければなりません。しかし一方で、カードゲームに要する時間は、つながりたい・親しくなりたい方と一緒に過ごせる貴重な時間でもあります。かつ、こちらが進行役となることで感謝の声もいただけて、次につながります。ファシリテーター資格を取得している社員は共通して、「関係性づくりが一番大切」との感覚を持っている気がしています。

渡辺様:私もそのように受け止めており、「CSV×DX」の考え方の元、「課題解決を通じた営業活動」が実践されています。

小林様:さらに活動を後押しする地域戦略室の存在もあります。

まさに小西さんのような、各支店に配置された支店長の右腕でもある地域戦略室のメンバーは、地域に貢献することでプレゼンスアップを図るミッションを遂行しています。足元の活動のみならず、長期的な目線で種まきを行うことも実践しています。この領域を担ってくれるのが地域戦略室のメンバーであり、分業し連携する体制が組まれているのが当社の特徴です。

営業かつファシリテーターを担っている社員に地域戦略室が伴走してくれるからこそ、ともに活動を推進することができます。

ゲーム体験をきっかけに、自社サービスの提案へ

ーまだゲームを活用されて1年と短い期間ですが、顧客との「新規接点の創出」「関係性強化」から新たに生まれた動きや成果はあるのでしょうか。

渡辺様:はい、弊社のSDGs経営支援策である「SDGs経営簡易診断サービス」の活用につながっています。

このカードゲームはあくまでも “きっかけ” です。参加者の方は、ゲームを通じてSDGsに関する理解を深め、その後、自身の職場で課題解決に向け行動していきます。

しかしその際、「どんなことから始めたらいいんだろう」「今やろうとしていることは方向性として合っているんだろうか」「他の企業の人たちはどんなことをしているんだろう」といった不安や疑問が生まれます。

そこで弊社の「SDGs経営簡易診断サービス」をご案内し、不安の解消にお役立ていただいています。

ーゲームできっかけを作り、自社サービスへ結び付けているのですね、具体的にはどのような導入事例があるのでしょうか。

小西様:私が担当した例で言うと、担当地区のお客様である富山ダイハツ販売株式会社様の販売協力店向けにSDGsセミナーを開催した際、「SDGs経営簡易診断サービス」をご紹介する機会を設けていただきました。

参照:富山ダイハツ、あいおいニッセイと協力しSDGsセミナー|日刊自動車新聞 電子版

カードゲームを通してSDGsを学ぶことは、自身の組織を振り返るきっかけになります。「皆さんの企業でSDGsがどれくらい浸透していますか」「現状を把握しませんか」とお声がけをし、抱えている経営課題に対してのサポートを行っています。

お客様に “お役立ち提案” をすることで「あいおいさんに話を聞くと、ワンストップでいい情報を教えてくれるね」「何でもサポートしてくれるね」と評価されるとともに関係も強化され、既存のお客様とはもっとパイプが太くなっていきます。

最終的に私たちのゴールは保険契約かもしれませんが、そこに至るプロセスを大切にすることで、お客様から名前を覚えてもらい、1番に選んでもらえる企業になることが理想像です。

ファシリテーター養成が社員の人材育成に。SDGsへの理解を深め、個人のスキル向上へ

ーここまで営業活用の観点からお話をお聞きしてきましたが、このツールを活用することによる副次的な効果のようなものはありましたか。

渡辺様:そうですね、自社社員の「人材育成」につながっていることが挙げられます。

ゲームの運営にあたり、根本的なSGDsの知識や背景が必要となりますので、SDGsについて様々な学習をします。また、一つの事業を複数の企業とパートナーシップを持って進めることで起きるイノベーションを理解できるなど、ゲームを通して様々な学びがあります。

社内では、カードゲームとは別にSGDsに関する座学の講師養成も行っていますので、カードゲームのファシリテートと相乗効果を発揮することを期待しています。

ー座学から仕入れた知識をゲーム内で使っていただいても良いですし、ゲームで得たものを座学で使っていただいても良いですね。

小林様:そうですね。私も社員向けの場でファシリテーターを務めていますが、総評するために情報を仕入れたり、知識を得たりしたことで、自分の言葉で語れるようになりました。そのようなことが全国で起きているのだろうと想像しています。

ーファシリテーターになる社員には、どのようなことが求められているのでしょうか。

小林様:理想的な姿は、自分の言葉で喋ることができ、場を回せる小西さんのようになることですね。アウトプットの回数で成果は変わるものの、チャレンジできる環境は整えられています。

ゆくゆくは多くの社員にセミナー講師になってほしい希望もありますが、2時間話し続けるのは本人の能力次第なところもあり難しく、準備のために大きく時間を削るのは本末転倒です。

しかしこのゲームのファシリテーターは、勉強したら一通りできるように仕組化されており、ゲームの枠組みの中で要所要所でコメントを入れる役割のため、アウトプットの場としてちょうど良いと感じています。ファシリテーターとして場数を踏む中で、相手の反応を見て事例やネタを追加するなど、さらなる学習にもつながっています。

持続可能なサービスの提供で、地域社会の未来を支え続ける

ーこのコンテンツを今後どのように展開していきたいですか。そして、広まった先に目指すのはどのような姿ですか。

渡辺様:今後もファシリテーターを増やし、様々な団体と連携することで活動を拡大していきたいですね。カードゲームをアポイントツールとして活用するとともに、他の施策とのコラボレーションを含めて考えていきたいです。

SDGsに限らず様々なテーマを通じて持続可能なサービスを提供し、保険の枠にとらわれない人材の育成と活動を、情熱を持ってやっていきたいです。

小林様:目指すのはまさに、会社が「CSV×DX」を通じて実現したい姿として掲げている「お客様・地域社会の未来を支え続ける」ことです。つまりこのカードゲームは、当社のミッション・ビジョン・バリューを実現するための手段であり、ツールです。

人材育成の面で言うと、“自分の言葉で語り完結できる営業スタイル” を確立していきたいです。世間・環境・企業の状態を語り、「御社の課題はこのようなことではないですか」と提言できる。そして、CSVの考え方に基づき、私たちには課題解決をお手伝いできる商品やサービスがあることを、当たり前のようにストーリーとして語れる営業スタイルが全社で共有できれば、強くて役に立つ会社になれるのではないかと感じています。

小西様:今私たちに期待されていることは、「情報発信」です。活動を広めていくためにも、まずは仲間を作らなければなりません。2025年2月には北陸で「Sustainable Community」カードゲームのファシリテーター養成講座がありますが、まずは社員に学んでもらい、お客様へいきいきと、自信と誇りを持って語れるようになってもらいたいです。こういった活動から、本業の保険獲得につながっていく未来を想像しています。

私たちは保険会社でありながら、お客様のためにできることを日々考えつつ活動しています。その一つが、このSDGsの理解・浸透です。短期的な成果ではなく、長期的な目線でお客様のためを思いやっていることは、当然自分たちにも返ってくる。まさにそれこそが、CSVの意味するところだと考えています。

ー結果だけでなくプロセスを大切にし、ツールはあくまでも手段として関係性の構築・強化をされていることがよく理解できました。あいおい様の目指す社会の実現に向け、私たちもともに活動していきたいと思います。本日はありがとうございました!

参加者の声

あいおいニッセイ同和損保様

“ゲーム性が充実しており、SDGsを学ぶ機会として有益でした。自治体に提案したいです”

“どの業種がどんなリソースを持っているのか、情報は声を出して動くこと、まさに日常活動とリンクすることがよく理解できました。ディーラー首脳部に提案したいです”

“最初にルール説明を受けているときには、全くゴールをイメージできませんでしたが、やっている中で交渉や達成方法をイメージでき楽しかったです。顧客に提案したいです”

自治体

“他者(他事業)と協力しなければ達成できないこともあり、相互協力が必要であると感じました。CSRではなくCSVを進めていくことについて、行政との連携は企業側にとってはCSRの性格が強いですが、CSVとなるよう行政が努める必要があると感じました”

“SDGsの17の目標を達成するには、一人一人、全員の意識が変わっていく必要があると感じました。私たちの職場でも、担当課の垣根を超えて情報共有し、取り組んでいく必要があると感じました”

“目標を共有、公言することで達成スピードが早まると思いました。協力して交渉してリソースをシェアする、または、お金でリソースを買って解決。市の仕事をするうえでも、共有、協力することで、目標を達成できるんだなと思い、他の課の人とも協力しようと思いました”

企業

“100年後の未来を考えて行動することが大変参考になりました”

“「強い者が生き残るわけではない、変化を取り入れる者が生き残る」が参考になりました”

“行動して協力することで一つ一つの事業が達成されたことが普段の仕事にもつながると感じました”

ご案内

プロジェクトデザインでは、今回の「Sustainable Community」カードゲームのように、オリジナルゲームの開発を行っています。人と組織・社会の課題をビジネスゲームで解決する会社として、お客様の課題解決に貢献するオリジナルビジネスゲームを提案します。

仕事や現実の世界で求められるエッセンス(考え方や行動)を抽出し、繰り返しトレーニングできるように作られたオリジナルビジネスゲームは「自社のビジネスや仕事の魅力を短時間で分かりやすく伝える」ことが得意です。中期経営計画の浸透やインターンシップ、新卒採用、内定者研修などの様々な場面でご活用いただけます。

オリジナルビジネスゲームは貴社の教育研修コンテンツとして販売可能です。また、開発したオリジナルビジネスゲームについて、当社が販売支援・研修代行などの形で関わらせていただくことも可能です。どうぞ、お気軽にご相談ください。

皆様の想いを大切にしながら、私たちプロジェクトデザインの知見と強みを活かし、貴社のビジョンを見える形にしていきましょう。

Contact Us

問い合わせ

お見積り依頼の他、ちょっと知りたい・聞いてみたいことへの相談にも対応させていただいております。是非、お気軽にお問い合わせください。

<相談内容の例>

- 数あるビジネスゲームの中から自社に合うビジネスゲームが何かを知りたい

- 自社が抱える組織課題に対してビジネスゲームでどんなことが出来るのかについて情報交換したい

- ビジネスゲームの共同開発について興味があるので少し詳しい情報を提供してもらいたい

私たちプロジェクトデザインの会社案内やビジネスゲームのサービス紹介資料をダウンロード可能です。興味のある資料をお気軽にご利用ください。

<ダウンロード資料の種類>

- 会社案内資料(収録内容:ビジネスゲームとは/プロジェクトデザインの強み/ビジネスゲーム一覧/私たちがお応えできるニーズ等)

- サービス紹介資料(収録内容:ゲーム概要/コンセプト/学習効果/活用例/料金プラン等)

Service Lineup

サービス一覧

ソリューション

ビジネスゲーム

Site Map

サイトマップ